特定技能と技能実習の違いとは?建設業におけるメリットや移行方法も解説

外国人材の活用が進む建設業界では、特定技能制度と技能実習制度が注目されています。これらの制度は、人手不足解消の手段として重要な役割を果たしていますが、その特徴や運用方法には大きな違いがあります。

本記事では、特定技能と技能実習の違いを明確にし、それぞれのメリットとデメリットを詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

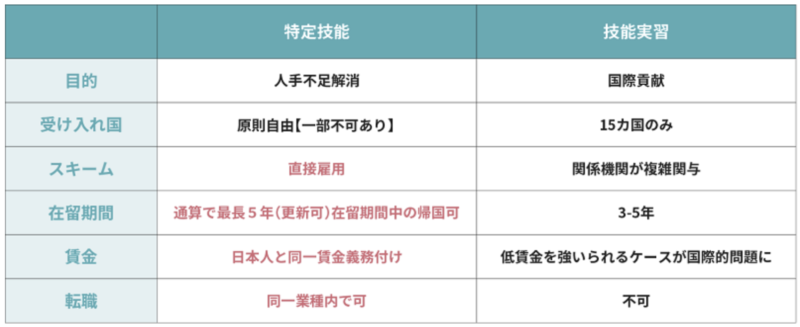

特定技能と技能実習の基本的な違い

出典:@人事

制度の目的

特定技能制度は、日本国内での労働力不足を解消するために、即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的としています。

一方、技能実習制度は、外国人が日本で技能を習得し、帰国後にその技能を活かして母国の発展に寄与することを目的としたものです。

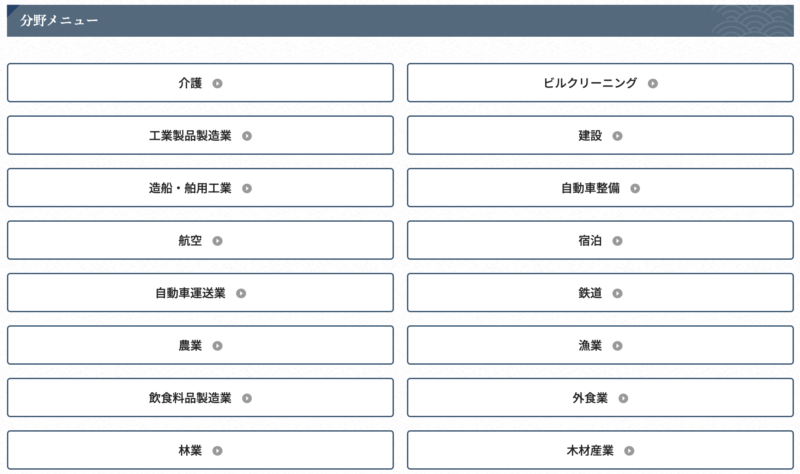

対象となる職種・分野

出典:出入国在留管理庁

上記のように、特定技能制度では建設、介護、農業など16分野が対象で、即戦力を必要とする分野が中心です。技能実習制度は、さまざまな職種や分野にわたり、基礎的な技能を学ぶためのもので、対象範囲が広いです。

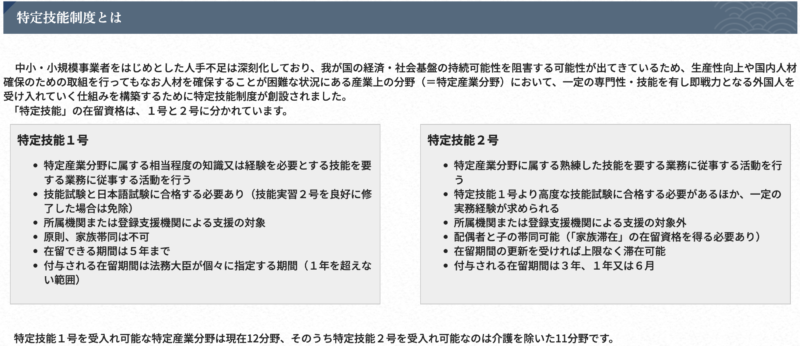

在留期間と更新の可能性

出典:出入国在留管理庁

特定技能1号は通算で最大5年間の在留が認められ、特定技能2号は無期限です。特定技能は更新が必要で、技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に移行することが可能です。

一方、技能実習制度は最長5年(1号・2号・3号を合わせた期間)で、更新はありませんが、特定技能への移行が可能です。

特定技能と技能実習の就労条件の比較

作業内容と単純労働の可否

特定技能制度では、即戦力としての高度な技能が求められ、単純労働は原則として認められません。一方、技能実習制度では、基礎的な技能を習得することが目的であり、単純労働を含む作業が認められています。

このように、特定技能は、専門的な技術や知識を持つ労働者を対象としています。

受入れ人数の制限

特定技能制度では、受入れ人数の上限が企業ごとに設定されており、日本人労働者とのバランスを考慮する必要があります。一方、技能実習制度でも受入れ人数に制限がありますが、特定技能制度よりも厳しい基準が設けられています。

このように、特定技能制度では、企業が受入れ人数を適切に管理し、労働環境を整えなければなりません。

転職の自由度

特定技能制度では、同一分野内での転職が比較的自由であり、労働者はより良い労働条件を求めて転職が可能です。

一方、技能実習制度では、原則として同じ企業での就労が求められ、職場移動の自由度は低いです。ただし、劣悪な労働環境など特定の理由がある場合には、転職が認められることもあります。

特定技能を活用する建設企業のメリット3つ

1.人材確保の安定化

特定技能外国人は一定の技能や技術を有しており、人手不足が深刻な業界において即戦力となります。特に日本人労働者の確保が難しい現場では、特定技能外国人が貴重な労働力となります。

また、制度を通じて継続的に外国人材を受け入れることで、中長期的な人材確保が可能となり、採用コスト削減にもつながるでしょう。

2.職場の活性化

多様な文化や価値観を持つ外国人材が加わることで、新たな視点やアイデアが生まれ、職場全体が活性化します。外国人材の勤勉さや意欲的な姿勢は既存社員への良い刺激となり、チーム全体のモチベーション向上につながることもあるでしょう。

このような異文化交流は、企業のイノベーション促進にも寄与します。

3.業務効率化と合理化

特定技能外国人を受け入れる際には、作業工程や業務手順を見直す必要があります。このプロセスにより、属人的だった業務が可視化され、マニュアル化や効率化が進みます。

結果として、生産性向上やコスト削減につながるケースも多く、企業全体の運営効率を改善するきっかけとなるでしょう。

特定技能を活用する建設企業のデメリット3つ

1.転職のリスク

特定技能外国人は同業界内での転職が可能です。より良い条件を求めて転職されるリスクがあり、企業は人材確保の不安定さに直面します。

そのため、継続的な労働環境の改善や精神的サポートが必要となり、人材定着のための追加的な努力と投資が求められます。

2.短期的な人材確保

特定技能1号の在留期間は最長5年に限定されています。長期的な人材育成や技術継承が難しく、5年ごとに新たな人材の受け入れと教育が必要となります。これにより、企業の人材戦略に制約が生じ、安定的な事業運営に課題が生じる可能性があります。

そこで、特定技能2号の取得を積極的に促すといった施策が有効です。

3.コスト増加

特定技能外国人の雇用には、日本人と同等の労働条件や報酬の提供が必要です。また、言語サポートや生活支援など、追加的なコストが発生します。さらに、受け入れ手続きの煩雑さや初期費用の高さも企業の負担となり、経営上の課題となる可能性があります。

技能実習を活用する建設企業のメリット

1.安定した人材確保

技能実習制度では、実習生が転職できないため、最大3年間(優良な実習実施者の場合は5年間)同じ企業で働くことができます。日本人労働者の早期離職が課題となる中、安定した労働力を確保できる点は大きなメリットです。

また、計画的な採用が可能で、長期的な人材育成計画を立てやすくなるため、人手不足に悩む建設業界にとって有効な手段となります。

2.若年層の確保

技能実習生は20〜30代の若年層が中心であり、高齢化が進む建設業界において貴重な労働力となります。若い世代の労働力を確保することで、現場の活力を維持し、将来的な技術継承にもつながります。

また、若年層の意欲的な姿勢は、既存社員への刺激となり、職場全体のモチベーション向上にも寄与するでしょう。

3.職場の活性化

外国人技能実習生の積極的な姿勢や異文化からの新しい視点は、職場に良い影響を与えます。特に、意欲的に働く実習生が加わることで、日本人従業員にも良い刺激となり、社内の雰囲気が活性化されるでしょう。

また、多様性を取り入れることで、チーム全体の協力や柔軟性が向上し、生産性向上にもつながります。

弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。

- 即戦力人材紹介・ヘッドハンティング

- 若手高度外国人材紹介

- 事業承継型M&A仲介

- DXコンサルティング

- 採用コンサルティング

- 助成金コンサルティング

どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。

技能実習を活用する建設企業のデメリット

1.実務未経験者が多い

技能実習生は入国前に母国で基礎的な技能教育を受けていますが、実際の現場での実務経験が不足している場合が多いです。建設作業は経験によって習得される技術や知識が多いため、実習生の技能習得に時間がかかることがあります。そのため、日本人の新人と同等の実務未経験者として扱い、丁寧な指導や教育体制を整える必要があるでしょう。

2.日本語能力の課題

技能実習生の日本語能力には個人差があり、コミュニケーションに課題を感じるケースが少なくありません。建設現場では安全確保のために正確な指示や報告が不可欠ですが、日本語でのコミュニケーションが円滑でない場合、作業効率の低下や安全上のリスクにつながる可能性があります。

3.実習期間の制限

技能実習制度では、実習期間が最長3年(優良な実習実施者の場合は5年)と定められており、それ以上延長することはできません。また、同じ在留資格での再入国もできないため、長期的な人材育成や技術継承が難しくなります。このため、企業は定期的に新しい実習生を受け入れ、教育し直す必要があります。

弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。

- 即戦力人材紹介・ヘッドハンティング

- 若手高度外国人材紹介

- 事業承継型M&A仲介

- DXコンサルティング

- 採用コンサルティング

- 助成金コンサルティング

どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。

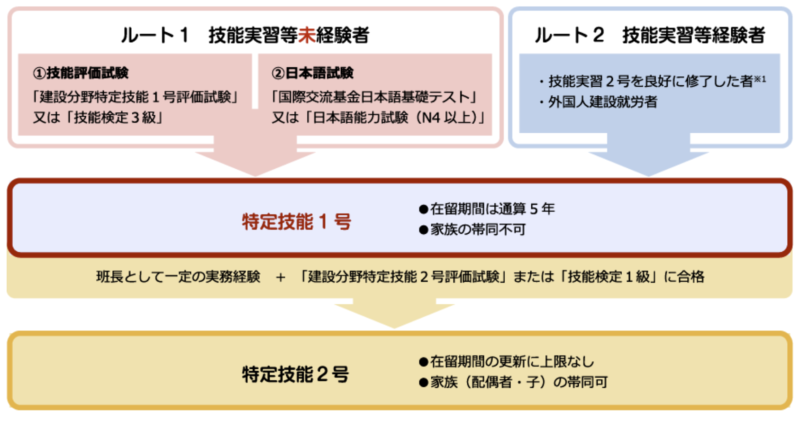

技能実習から特定技能への移行方法

出典:一社)建設技能人材機構

移行の条件と要件

技能実習から特定技能への移行には、以下の条件と要件があります。まず、技能実習2号を良好に修了していることが必要です。また、技能実習の職種・作業内容と特定技能1号の業務に関連性が認められることが求められます。

この2つの条件を満たすことで、特定技能評価試験と日本語試験が免除される場合があります。

必要な試験と手続き

技能実習から特定技能への移行には、特定技能評価試験と日本語試験が必要です。ただし、技能実習2号を良好に修了し、関連性が認められる場合は、これらの試験が免除されます。

移行手続きには、雇用契約書、受入計画認定証明書、特定技能評価試験の合格証明書などを準備し、入国管理局に在留資格変更許可申請を行います。

移行できない場合の注意点

技能実習から特定技能への移行ができない場合、いくつかの注意点があります。

まず、技能実習2号を良好に修了していない場合や、技能実習の職種・作業内容と特定技能1号の業務に関連性がない場合は、移行が認められません。また、特定技能評価試験や日本語試験に合格していない場合も移行が難しいです。

これらの条件を満たすために、事前に十分な準備が必要です。

弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。

- 即戦力人材紹介・ヘッドハンティング

- 若手高度外国人材紹介

- 事業承継型M&A仲介

- DXコンサルティング

- 採用コンサルティング

- 助成金コンサルティング

どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。

建設会社が外国人材を受け入れる際の注意点

労働条件と待遇の整備

建設会社は、特定技能外国人労働者に対して、日本人と同等以上の労働条件を提供する必要があります。適正な給与、労働時間、休暇制度を整え、安全で快適な労働環境を確保しましょう。これにより、労働者のモチベーションと生産性が向上し、長期的な雇用関係を築くことが可能です。

受入れ体制と生活サポート

特定技能外国人労働者を受け入れる際には、適切な受入れ体制を整備することが重要です。

生活サポートとして、日本語学習支援や生活相談窓口の設置、住居の確保などが求められます。これにより、労働者がスムーズに新しい環境に適応し、安心して働けるようになるでしょう。

法的手続きと申請の煩雑さ

特定技能外国人労働者を受け入れるためには、複数の法的手続きと申請が必要です。これには、建設業許可の取得、JACへの加入、建設キャリアアップシステムへの登録、建設特定技能受入計画の認定申請などが含まれます。

これらの手続きは煩雑で時間がかかるため、事前に十分な準備が必要です。

弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。

- 即戦力人材紹介・ヘッドハンティング

- 若手高度外国人材紹介

- 事業承継型M&A仲介

- DXコンサルティング

- 採用コンサルティング

- 助成金コンサルティング

どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。

特定技能と技能実習の今後の展望

制度の拡充と改善の可能性

今後、特定技能制度や技能実習制度の拡充と改善が期待されています。例えば、対象分野の拡大や手続きの簡素化、外国人労働者の支援体制の強化などです。これにより、より多くの外国人労働者が日本で活躍できる環境が整うと期待されています。

外国人材の重要性と将来性

少子高齢化が進む日本では、外国人材の重要性がますます高まっています。特に建設や介護などの分野では、外国人労働者が労働力不足の解消に不可欠な存在と言えるでしょう。

将来的には、外国人材の受け入れがさらに増加し、多様な文化や技能が日本社会に貢献することが期待されています。

企業の人材戦略における位置づけ

企業の人材戦略において、特定技能や技能実習制度の活用が重要な位置を占めています。外国人労働者を受け入れることで、労働力の確保や生産性の向上が図れます。企業においては、国際的な競争力を高めるために、多様な人材を活用し、グローバルな視点で経営戦略を展開することが重要です。

もし、特定技能制度や技能実習生などの外国人労働者の受け入れに関する疑問やお悩みのある方は、いますぐ「ビーバーズ」にご相談ください。貴社に最適な人材やソリューションを提供いたします。