【建設業界必見】 BIMとCADの違いを徹底解説

【建設業界必見】BIMとCADの違い、BIMの導入のより建設業界に変革がおきる!?

CADオペレーター 建設業界動向・情報BIMとはBuilding Information Modeling(ビルディング インフォメーション モデリング)を略した言葉で、CADに変わるツールとして注目されています。

日本ではまだ浸透率が低いBIMですが、BIMが日本の建築業界に浸透すれば打ち合わせコストや修正コストの削減ができ、業務の効率化や生産性の向上するなどの効果が期待できます。

今回はBIMの特徴やメリット、デメリット、さらに施工管理などの建築業界で働く人が取得するべきBIMの資格について紹介します。

BIMの導入を検討している企業のために、主なBIMシステムについても説明するため、建築業界でBIMについて興味のある人はぜひ参考にしてみてください。

BIMとは|BIMの概要と特徴について

BIMは設備設計や機械設計、建築設計の効率化などのソリューションが期待されています。

なぜならBIMモデルは、形状情報と属性情報からなる「オブジェクト」を組み合わせて作成するため。

例えば、設備設計におけるオブジェクトには空調・衛生・電気の機器やダクト、配管、配線などがあり、それぞれに品番やメーカー、価格などの情報を付加することが可能。

1つのモデルに関わるプロジェクト情報を集約できるため、設計はもちろん、施工、維持管理まで幅広く活用できるのが特徴です。

また各オブジェクトから平面図や立体図などを切り出して作成することも可能なため、初回の打ち合わせ時から3Dのデータとして完成図を共有できます。

設計者の頭の中にあるイメージを最初から関係者間で共有できる点は、「よりよい建物」にするためのさまざまな検証が簡単にでき、修正や追加が簡単なため建設業界における作業効率の向上や無駄なコストの削減に役立つでしょう。

弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。

- 完全週休2日制の求人

- 年収800万~900万以上の高収入求人多数

- 50代60代70代の方でも応募可能な求人

- 無料登録から最短1週間で転職可能

まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。

BIMの浸透率を日本と北米で比較|日本での浸透率は低い

BIMの浸透率は日本ではまだ低いという現状があります。実際の浸透率はどのくらいなのでしょうか。

ここではBIMの浸透率を日本と北米で比較していきます。

- 日本での浸透率は半分以下

- アメリカでの浸透率は7割を超える

それぞれ詳しくみていきましょう。

日本での浸透率は半分以下

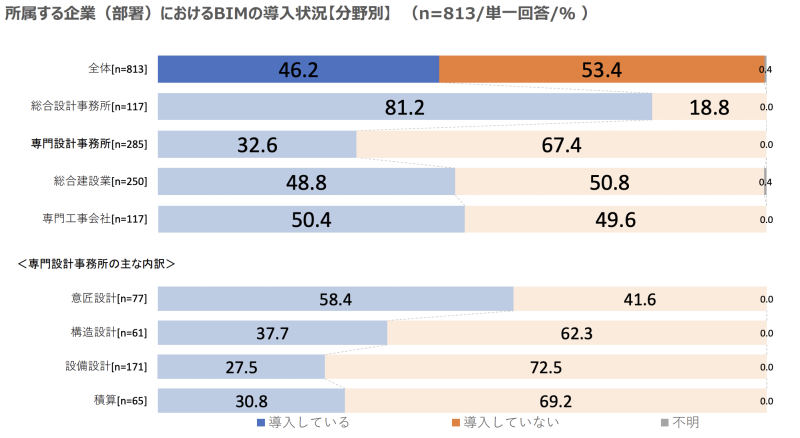

厚生労働省の行ったBIMの導入状況についての調査によると、アンケートに回答した企業のうちBIMを導入している割合は46.2%、導入していないと答えた割合は53.4%でした。

引用:[建築分野におけるBIMの活用・普及状況の実態調査 確定値<概要>]

日本でのBIMの導入率は半分以下という結果です。また、内訳をみてもわかるように、総合設計事務所での普及率が高い一方で、専門設計事務所での導入率は32.6%と低い状況です。

設計事務所ごとに普及率が異なってしまえば、修繕やリニューアルなどで再度設計が必要な場合にデータの共有がしづらくなります。

今後の建築業界のIoT化の流れに乗ってBIMの普及率が高まることを期待しましょう。

アメリカでの浸透率は7割を超える

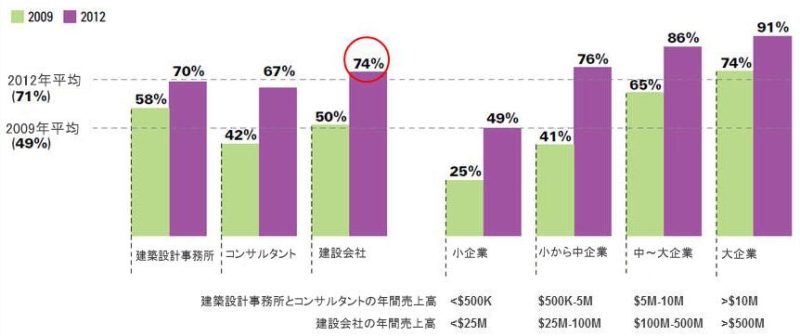

一方で、アメリカでのBIM浸透率は2007年から2014年にかけて徐々に増加し、2014年時点では7割を超えているというデータがあります。

2009年あたりはリーマンショックにおける建設業界の落ち込みがあった時期で、その間にBIMの導入率が増加したことが原因と考えられます。

建設会社だけでなく、建築設計事務所やコンサルタントの導入率も上がっているため、建設業全体の浸透率は高いといえるでしょう。

日本での浸透率は北米と比べると高いとは言い難く、今後の浸透率に期待です。

CADとは|CADの導入で作業効率が向上した歴史もある

CADとはComputer Aided Designの頭文字でできています。名前のとおり、コンピュータを用いて設計ができるツールです。

CADはソフトウェアの種類によって下記の2種類に分かれます。

- 2DCAD

- 3DCAD

それぞれ2次元(2D)データと3次元(3D)データを使った製図が可能で、手書きで設計図を描くよりも平面図や断面図といった複数の図面を管理するのに優れています。

CADを導入したことで、建設業界の作業効率が上がり、建設業界におけるIoT化に貢献しました。

現在はCAD専用の作業者としてCADオペレーターなどの職業もできています。

BIMとCADとの違いについて|従来使われていたCADの機能と比較する

ここからはBIMとCADの違いについて説明します。それぞれの違いは大きく3つに分かれます。

- 3次元化の順序が違う

- 打ち合わせの手間が違う

- データ活用の幅が違う

それぞれ詳しくみていきましょう。

BIMとCADの違い1|3次元化の順序が違う

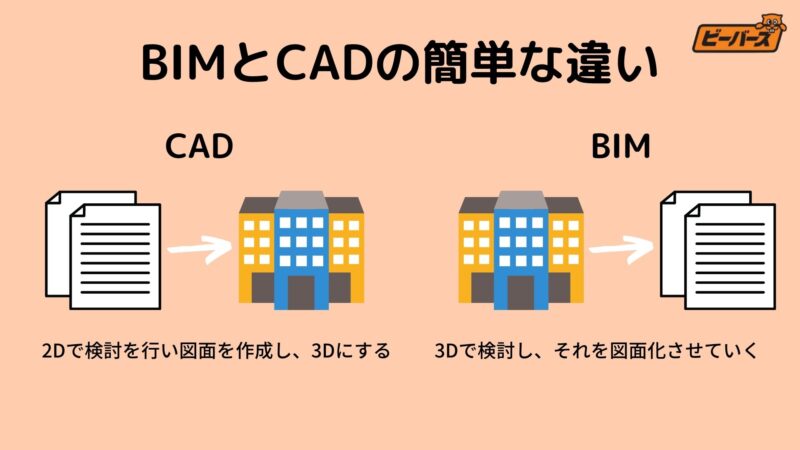

BIMとCADの違いは3次元化の順序です。

3DCADでは、最初に2次元図面を作成します。その情報を元に、3Dモデルを作成し、視覚的に形状の把握が可能です。

一方、BIMは3Dモデルを先に作ります。その後、作られたモデルの断面を切り出して2次元図面を作成します。

3次元化の順序が逆になることで、モデルの見やすさや設計ミスの削減が可能になるため、BIMのメリットが発揮されるということです。

BIMとCADの違い2|打ち合わせの手間が違う

BIMとCADの2つ目の違いは、設計や工事に関する打ち合わせ内容が変わる点です。

発注者の多くは、建築施工についての知識がありません。そのため、図面を見ただけでその形状を把握することが困難というデメリットがありました。

図面の知識がない取引先のために、設計段階で3Dデータを抽出しておくという手間が発生します。

3DCADは2次元図面をもとに3Dモデルを作成、そのデータをお互いに認識しながら打ち合わせをすることが可能です。ただ、3DCADではその場で形状を変更することができないため、さまざまなパターンを提示しながら説明することが難しく、発注者の理解を得るのが難しいです。

一方でBIMは、3Dモデルから2次元図面や断面図の作成をするため、3Dモデルに直接修正することが可能です。そのため発注者と打ち合わせをしながら、修正や代案をその場でデータに取り入れ、形状を確認することができます。

打ち合わせの手間が減り、お互いの理解度を共有できる点で、CADよりも使いやすいといえるでしょう。

BIMとCADの違い3|データ活用の幅が違う

BIMとCADの3つ目の違いは、データ活用の幅です。

3DCADで作れるのは、3Dモデルと各種2次元図面のみです。これに対し、BIMでは3Dモデルから各種2次元図面を作り出すだけでなく、資材の発注書、見積書、確認申請書類など、様々な資料を作り出せます。

つまり、BIMと3DCADには各種2次元図面以外のデータ活用の可否について差があるということ。

さらに書類などの活用以外にも、2次元データと3次元データの活用の幅が広がったことで設計の手間などの課題が解決されたという考え方もできます。

従来のCADは2次元の平面で製図していました。CADで3次元モデルを作成するには、2次元の図面を作ってから3次元モデルを構築するのが一般的で「修正や制作に時間がかかる」「設計者の技術に依存し、属人的になりやすい」という課題を抱えていました。

一方でBIMは最初から3Dのオブジェクトを組み合わせて作成できます。

従来の3次元モデルの「骨格から作成して肉付けする」方法に対し、BIMは「直接、3次元の各パーツを組み合わせられる」ため設計の修正や追加がしやすくなり、作業効率が向上しました。

弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。

- 完全週休2日制の求人

- 年収800万~900万以上の高収入求人多数

- 50代60代70代の方でも応募可能な求人

- 無料登録から最短1週間で転職可能

まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。

BIM導入のメリット3選|業務効率が高まる

ここからはBIM導入のメリットについて見ていきましょう。

BIMを導入することで得られるメリットや効果は以下の3つです。

- 設計ミスの減少

- イメージの共有の簡易化

- 作業の効率化とテレワークの促進

それぞれ詳しく説明します。

メリットその1:設計ミスの減少

BIMを導入すれば、設計書のミスの減少が挙げられます。

従来のCADを使った設計手法で変更が生じた場合、修正に多くの手間がかかるためミスが生じる可能性が高くなります。

一方でBIMで設計すれば、データが連動しているため図面の整合性が取れてミスが生じる回数も減るでしょう。

これらのBIMのメリットを活用することにより、高品質な成果物、コストの削減、プロジェクト時間の短縮といったものが期待されています。

メリットその2:イメージの共有の簡易化

2つ目のBIMにおけるメリットは、関係者におけるイメージの共有です。

2次元の図面では、完成物のイメージにずれが生じる可能性がありますが、3次元のモデルを共有することで、完成物をイメージした上で仕事に取り組むことができます。

同じイメージを共有することで、コミュニケーションのギャップが減り、作業のやり直しを防ぐことも可能。

またBIMはシミュレーションを行うことが容易で、高精度の見積もも出せるため、顧客とのコミュニケーションもスムーズに行えます。

イメージ以外にもさまざまな作業の共有がしやすくなり、設計における手間が省けるメリットがあるといえるでしょう。

メリットその3:作業の効率化とテレワークの促進

3つ目のメリットは作業の効率化とテレワークの促進です。

BIMのソフトウェアのほとんどはクラウド上でデータを共有し、複数のパソコンで作業が可能です。

つまり事務所以外でも作業ができるようになり、テレワークの促進が期待できるということ。

施工管理や設計の仕事は事務所で専門の機材を使う必要があるため、テレワークが難しいといわれていました。

BIMの導入が普及すれば設計や打ち合わせをオンラインで実施することが可能になり、テレワークの普及や技術者の作業効率の向上に役立つでしょう。

弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。

- 完全週休2日制の求人

- 年収800万~900万以上の高収入求人多数

- 50代60代70代の方でも応募可能な求人

- 無料登録から最短1週間で転職可能

まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。

BIM導入のデメリット2選とその対策

ここからはBIM導入におけるデメリットを紹介します。日本の建設業界においてBIMを導入するデメリットは以下の2つです。

- 導入コストが高い

- 扱える技術者が不足している

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.導入コストが高い|人件費の削減と比較する

BIMは導入コストが高いため、導入を躊躇する企業が多いと考えられます。

すでにCADを所有している企業からすると、BIMの導入は追加投資です。

BIMの浸透率が半分以下の日本の現状を見ても、取り扱える企業が少ないのであればまだ導入しないでも良いのではないかという考えで、導入検討のまま止まっていることが多いです。

例えば、BIMの代表的なソフトウェアとしてRevitの費用をまとめました。

| 期間 | 費用 |

| 1ヶ月 | 53,900円(税込) |

| 1年 | 427,900円(税込) |

| 3年 | 1,283,700円(税込) |

参考:[Revit]

1ヶ月5万円以上かかるという点から見ても、導入ハードルは高いといえるでしょう。

ただ、BIM導入で設計ミスや修正の手間を減らせる点を考えると、人件費の削減と考える事も可能です。

自社のメリットを考えた上で、先行投資をするのも一つの方法といえるでしょう。

2.扱える技術者が不足している|扱えるようになれば即戦力になれる

BIMの浸透率が低い理由として、扱える技術者が少ないという点があります。

自社に取り入れても使える人材がいないから、という理由で導入を止めることもあるようです。

ただ、BIMの日本での導入率は徐々に上がっており、将来的にはBIMの普及が予想されます。

そのためにも、BIMの知識を身に付けることは自分の価値を高めるための良い機会と言えるでしょう。

BIMの知識があることを証明するためには、資格の取得がおすすめです。

後ほどそれぞれの資格について説明するため、施工管理や設計士を目指す人はぜひ資格取得を検討してみてください。

今すぐ応募できる求人はこちら

\非公開求人/

雇用形態:正社員

準大手ゼネコン各種施工管理

年収560万円~

月収:40万円~

賞与:2ヶ月分

勤務地:全国(希望の支店)

必須条件:2級以上建築施工管理技士

- 備考:

- 転勤なし

退職金制度あり

\非公開求人/

雇用形態:正社員

大手ゼネコン各種施工管理

年収800万円~

月収:50万円~

賞与:4ヶ月分~

勤務地:全国(希望の支店)

必須条件:1級建築施工管理技士

- 備考:

- 転勤なし

退職金制度あり

\非公開求人/

雇用形態:正社員

新築住宅の建築施工管理

年収532万円~

月収:38万円~

賞与:2ヶ月分

勤務地:全国(希望の支店)

必須条件:未経験OK

- 備考:

- 転勤なし

退職金制度あり

\非公開求人/

雇用形態:派遣

地域密着型建設会社の建築施工管理

年収460万円~

月収:38万円~

昇給:あり

勤務地:東京23区内の現場

必須条件:未経験OK

- 備考:

- 長期契約・契約更新可

\非公開求人/

雇用形態:派遣

準大手サブコンの設備施工管理

年収540万円~

月収:45万円~

昇給:あり

勤務地:全国(希望の現場)

必須条件:2級以上管工事または電気工事施工管理技士

- 備考:

- 長期契約・契約更新可

\非公開求人/

雇用形態:業務委託

住宅中心の太陽光発電設置工事

単価45万円~

単価:45万円~

勤務地:埼玉県全域

募集職種:太陽光発電設置工事

\非公開求人/

雇用形態:業務委託

集合住宅のアフターメンテナンス

単価40万円~

単価:40万円~

勤務地:福岡県博多市

募集職種:太陽光発電設置工事

\非公開求人/

雇用形態:業務委託

新築住宅中心の意匠設計

単価42万円~

単価:42万円~

勤務地:東京23区

募集職種:意匠設計

BIMの人気ソフト一覧|各ソフトの概要や費用を紹介

ここからは次に日本で利用されているBIM対応のソフトウェアについて紹介していきます。

今回紹介するのは下記の4つです。

- Revit

- ARCHICAD

- GLOOBE

- Rebro

それぞれ詳しくみていきましょう。

Revit|アメリカで主要なBIMソフトウェア

RevitはAutoCADのツールの開発で有名なアメリカの企業である、オートデスク社が提供しているソフトウェアです。

Revitの主な特徴は下記のとおり。

- 3次元のモデルに変更を加えるたびに平面図・立面図・断面図・3Dビューがリアルタイムで更新

- クラウドを使った大人数での作業が可能

- 各パーツをデータベースとして登録しておく機能に優れている

- AutoCADからの部材データの流用も可能

費用の概要は以下のとおりです。

| 期間 | 費用 |

| 1ヶ月 | 53,900円(税込) |

| 1年 | 427,900円(税込) |

| 3年 | 1,283,700円(税込) |

※30日間の無料トライアルあり

※30日間の返金保証あり

参考:[Revit]

RevitはBIMソフトとして特に認知の高い製品で、設計以外にも部材管理や設備管理などの業務もしやすいソフトのひとつです。

ARCHICAD|30年以上の実績がある

ARCHICADは、ハンガリーの企業であるグラフィソフト社が開発したグラフィソフトです。

30年以上にわたって建築業界で幅広く使用されてきた実績があり、日本でBIMの浸透率を調査したアンケートを実施したところ、BIMを導入している企業のうち51.7%がARCHICADを利用しているという結果が出ています。

ARCHICADの特徴は以下のとおり。

- レイヤーの機能による3Dでのモデリング作業がしやすい

- WindowsとMacの両方に対応可能

- 複数のPCをオンラインでつなぐことで多人数での編集が可能

- プレゼンテーション用のソフトとしても活用可能

費用の概要は以下のとおりです。

| プラン名 | 費用(月額) | 費用(年額) |

| Archicad Collaborate初年度 | – | 418,000円(税込) |

| Archicad | 59,400円(税込) | 418,000円(税込) |

| Archicad Solo | 36,300円(税込) | 250,800円(税込) |

| BIMcloud SaaS | 12,100円(税込) | 71,500円(税込) |

※30日間の無料トライアルあり

※BIMcloudを利用する場合は同時に接続される接続数分のBIMcloud User Licenseが必要

参考:[GRAPHISOFT]

一般的な3DCADソフトに慣れている人であれば、習熟するのも比較的容易です。

30日間の体験版を利用する事も可能なため、まずは試してみてください。

GLOOBE|日本の建築基準に合わせた設計が容易

GLOOBEは、福井コンピュータアーキテクトが開発したソフトウェアです。

日本で制作されたソフトであるため、日本の建築基準に合わせた設計がしやすい点が強みのひとつです。

GLOOBEの特徴は以下のとおり。

- 3次元のモデリング以外に、法的規制への対応可否について確認できる

- 大規模建築から小規模建築まで、幅広い建築物の設計が可能

- チーム設計に対応

- 建築時に必要な数量表も自動で作成可能なため、BIM上での施工管理に適している

費用の概要は以下のとおりです。

| プラン名 | 費用(買い切り型) |

| GLOOBE Architect本体価格 | 650,000円(税別) |

| 各種オプション | 300,000円~100,000円(税別) |

※30日間の無料トライアルあり

参考:[CAD Japan.com]

GLOOBEはメインの機能以外にも建蔽率や容積率の計算、防火区画の管理などの機能が備わっており、日本の建築業界のみで使う場合に効果を発揮するでしょう。

Rebro|他のBIMソフトとの連携が可能

Rebroは、株式会社NYKの開発したソフトウェアです。

Rebroの特徴は以下のとおり。

- BIM対応建築設備専用CADソフトであるため、建物の設備管理の機能に優れている

- RevitやARCHICADと連携可能

- マルチコアプロセッシングおよび64ビットOSに対応

- 大型物件のモデリングが可能

- モデルデータとExcelデータの連携可能

費用の概要は以下のとおりです。

| プラン名 | 費用(買い切り型) |

| Rebro建築設備ソフト | 1,000,000円(税別) |

| Rebro電気ソフト | 850,000円(税別) |

※1ヵ月から使用できるレンタルプラン(月額税込16,500円)あり

参考:[CAD Japan.com]

RebroはRevitやARCHICADと連携可能な点からも、汎用性が高くさまざまな場所で利用できる点が魅力です。

弊社では、建設・不動産業界に携わる数多くの方の仕事探しを成功に導いております。転職、派遣、フリーランス、一人親方、建設業者全ての方々のニーズに適切な優良求人・案件をご紹介可能です。

- 完全週休2日制の求人

- 50代60代70代でも応募可能なお仕事

- 未経験でも応募可能なお仕事

- 高収入求人、高単価案件多数

- 無料登録から最短1週間で就業可能

まずは無料登録をして色々な求人・案件を見てみてください。専門エージェントからおすすめの求人・案件をご紹介することも可能です。

BIMには資格がある|資格取得でBIMの知識があることを証明できる

BIMには資格があることを知っていますか。BIMの使用自体には資格は必要ありませんが、資格を取得すればBIMに関する知識があることを証明できます。

BIMの資格は大きく分けて3つあります。

- BIMソフトウェアメーカーの認定資格

- 一般社団法人日本BIM協会の認定資格

- BSI国際規格の認定資格

BIMソフトウェアメーカーの認定資格はArchicadとRevitが認定試験を実施しています。製品に関する基礎知識や操作方法に関する理解度を問う試験です。

一般社団法人日本BIM協会の認定資格は現在準備中です。BIMに対する理解をより一層高めるため、人材教育が強化されれば実施が行われるでしょう。

BSI国際規格の認定資格はその名の通り国際資格を取得するための試験です。今まで紹介した試験と比べ試験費用が高く、試験内容も英語です。この資格は取得難易度がかなり高く、取得できれば海外の建設会社で活躍できるでしょう。

日本の建設業界でBIMに関する知識を証明するには、BIMソフトウェアメーカーの認定資格を取得するのがおすすめです。

施工管理などでスキルアップを目指す人はぜひ挑戦してみてください。

弊社では、数多くの方の転職を成功へ導いております。ベテランの方から未経験者まで幅広い方の転職をアシストします。

- 完全週休2日制の求人

- 年収800万~900万以上の高収入求人多数

- 50代60代70代の方でも応募可能な求人

- 無料登録から最短1週間で転職可能

まずは無料登録をして色々な求人を見てみてください。専門の転職エージェントからおすすめの求人をご紹介することも可能です。

まとめ

今回はBIMについてCADとの違いや導入のメリットデメリット、主要なBIMソフトやBIMに関する資格について紹介しました。

BIMの導入率が上がれば、設計や施工に関する説明の手間が省けて、設計ミスや打ち合わせ内容の食い違いが無くせる可能性が高まります。

自社にBIMが導入されていなくても、BIMに関する知識を得ておくことは将来的に役立つでしょう。

転職などでもBIMの資格を取得していれば、より条件の良い企業に出会うことができるかもしれません。

施工管理や設計士などでBIMについて興味がある人は、ぜひ資格の取得を検討してみてください。

本記事が参考になれば幸いです。

【建設業界で転職を考えている方向け】無料診断ツール一覧

-

①適正年収診断

質問に答えていくだけであなたの市場価値がわかります。

無料で提示年収の高い求人をお届けします。 -

②ブラック企業診断

約40,000人の転職相談記録を元にあなたの在籍企業のブラック度を診断し、無料でホワイト企業の求人をお届けします。

-

③適職診断

16タイプ診断の結果を基に施工管理タイプ、設計タイプ、営業タイプ、職人タイプに診断し、無料であなたが活躍できる求人をお届けします。

-

④フリーランス診断 NEW!!

16タイプ診断の結果を基に職種に加え正社員とフリーランスのどちらの働き方が向いているかを診断します。フリーランスとして独立を考えている方へおすすめです。

-

⑤施工管理キャリア診断 NEW!!

3年後、5年後、10年後の年収や休日、残業時間、役職などのシミュレーションができ、あなたのキャリアアップにつながる求人をお届けします。