建設業の黒字倒産が起こる10の要因と防ぎ方、対処方法も徹底解説

建設業界では帳簿上の利益があっても、資金繰りの悪化や資材価格の高騰、人手不足といった複合的な要因で黒字倒産が増加しています。

このようなリスクを放置すると経営の継続が困難になるため、早期の対策と適切な資金管理が必要です。特にファクタリングの活用は資金繰り改善に有効な手段として注目されています。

そこで今回は、建設業の黒字倒産が起こる10の要因と防ぎ方、対処方法も徹底解説しますので、ぜひ参考にしてください。

建設業の黒字倒産の現状と特徴

黒字倒産とは?

黒字倒産とは、帳簿上は利益が出ているにもかかわらず、資金繰りが行き詰まり、事業継続ができなくなる状態を指します。売上や利益があっても、手元資金が不足すれば支払い不能に陥り、倒産に至ることがあります。

特に建設業では、受注から入金までの期間が長く、資金の流れが複雑なため、黒字倒産が起こりやすいのが特徴です。

建設業界における黒字倒産の増加傾向

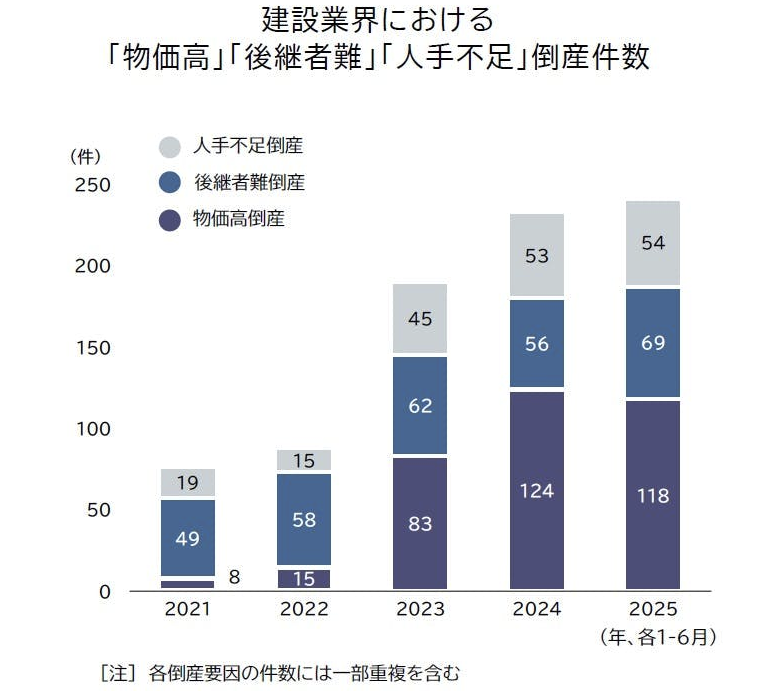

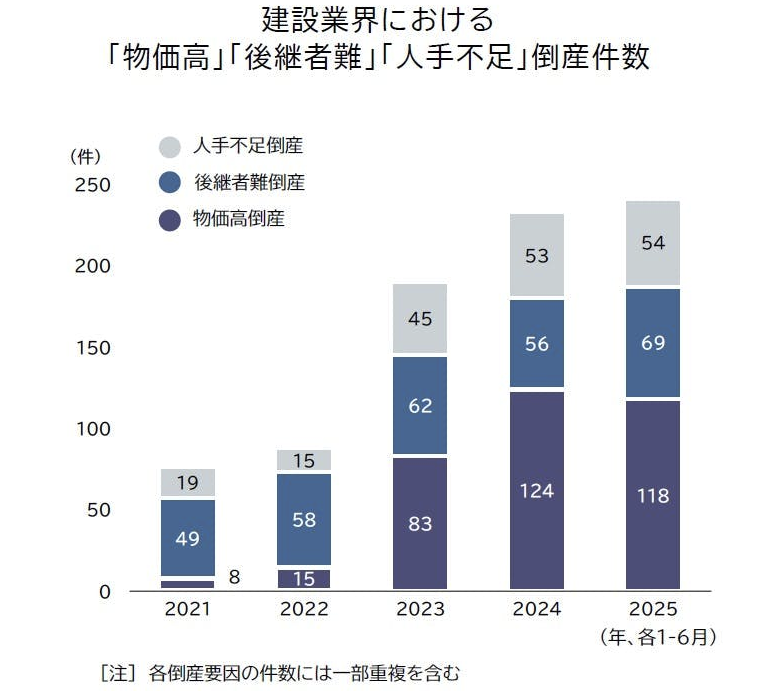

下記のグラフからもわかるように、2025年上半期の建設業倒産件数は986件と前年同期比で増加しています。これは実に4年連続の増加です。

資材価格の高騰や人手不足が深刻化する中、利益が出ていても資金繰りが追いつかず、黒字倒産に至るケースが増えています。特に中小企業では、賃上げ余力が乏しく、経営体力の限界が露呈しています。

出典:帝国データバンク

帳簿上の利益と資金繰りのズレ

建設業では、工事完了後に代金が支払われるため、帳簿上は利益が計上されても、実際の入金は数か月後になることが多いです。このタイムラグが資金繰りを圧迫し、支払いが滞る原因となります。

さらに、資材費や外注費の先払いが必要なため、現金の流れと利益のタイミングが合わず、黒字倒産のリスクが高まります。

2025年の倒産統計から見る課題

2025年上半期の建設業倒産のうち、物価高が原因の倒産は118件、人手不足による倒産は54件にのぼります。後継者難による倒産も69件と過去最多を記録し、業界の構造的課題が浮き彫りとなっています。

資材高騰や人材流出が経営を直撃し、資金繰りの悪化を招いているのが現状です。

出典:帝国データバンク

建設業特有の資金循環の複雑さ

建設業では、元請けから下請けへの支払い、資材購入、外注費など多層的な資金の流れが存在します。

工期の遅延や外注比率の増加により、支出が先行しがちで、入金までの期間が長いことが資金繰りを困難にする要因です。

特に中小企業では金融機関からの融資に頼るケースも多く、返済負担が経営を圧迫します。

黒字倒産を招く主な10の要因

資材価格の高騰と利益圧迫

鉄骨や木材、住設機器などの資材価格が急騰し、売価に反映できず利益が圧迫されるケースが増加しています。2025年上半期には「物価高」が原因の倒産が118件にのぼり、中小企業では価格転嫁が難しく、資金繰りに直結する深刻な課題となっています。

出典:帝国データバンク

入金遅延と資金繰り悪化

建設業では工事完了後の入金が遅れることが多く、帳簿上の利益があっても現金が不足しがちです。

支払いが先行する構造のため、資金繰りが悪化し、金融機関への返済や外注費の支払いが滞ることで倒産に至るリスクが高まります。

人手不足による人件費増加

職人の高齢化や若手のなり手不足により、施工力が低下し、外注費や人件費が増加しています。

上記のグラフにもあるように、2025年には人手不足が原因の倒産が54件発生し、賃上げ余力の乏しい中小企業では経営を圧迫する要因となっています。

工期遅延とペナルティリスク

人材不足や資材調達の遅れにより工期が延び、契約上のペナルティが発生するケースもあります。

工期延長は資金回収の遅れにもつながり、外注費の増加と合わせて資金繰りを悪化させ、倒産リスクを高めます。

契約条件と実際コストの乖離

元請けとの契約では固定単価が多く、資材高騰や人件費増加を反映できないことが多々あります。

実際の施工コストが契約条件を上回ることで利益が出ず、赤字工事が続くと資金繰りが破綻する原因となります。

長期工事による資金圧迫

長期にわたる工事では、先行して支出が発生する一方で、入金は工事完了後となるため、資金繰りが厳しくなります。

特に複数の現場を同時に抱える中小企業では、キャッシュフローの管理が難しく、倒産リスクが高まります。

金融機関からの融資制限

業績が悪化すると、金融機関からの追加融資が受けられなくなり、資金繰りがさらに困難になります。

信用力の低下により、借入条件が厳しくなることで、短期的な資金不足が致命的な経営危機につながります。

取引先倒産による連鎖リスク

元請けや主要取引先の倒産により、未回収債権が発生し、自社の資金繰りに影響を及ぼすことがあります。

特に下請け企業では、依存度が高いため、連鎖的に倒産するリスクが常に存在しています。

支払いサイトの長期化

建設業では支払いサイトが長期化する傾向があり、工事完了から入金まで数か月かかることもあります。この間に支払い義務が発生するため、手元資金が枯渇し、黒字でも倒産に至るケースが少なくありません。

経営者の高齢化と後継者問題

帝国データバンクの調査によると、2025年には後継者難による倒産が69件と過去最多を記録しました。

経営者の高齢化が進む中、事業承継が進まず、経営判断の遅れや資金管理の不備が倒産の引き金となることもあります。

資金繰り改善に役立つファクタリングの仕組み

ファクタリングの基本と仕組み

ファクタリングとは、売掛金(請求書)をファクタリング会社に譲渡し、早期に現金化する資金調達方法です。銀行融資とは異なり、担保や保証人が不要で、審査も比較的早いのが特徴です。

2社間(取引先に通知しない)と3社間(通知あり)の方式があり、用途や信用状況に応じて選ばれます。

関連記事:3社間ファクタリングとは?2者間との違いやメリット、選び方を徹底解説

建設業におけるファクタリングのメリット

建設業では、工事完了から入金までの期間が長く、資金ギャップが生じやすいです。

ファクタリングを活用すれば、請求書発行後すぐに資金化できるため、外注費や資材費の支払いがスムーズになり、工期遅延や信用低下のリスクを軽減できます。

関連記事:建設業者にファクタリングが最適な理由とは?メリットや注意点を徹底解説

資金流動性向上の具体例

例えば、複数現場を同時に抱える中小建設業者が、月末の支払いに備えてファクタリングを利用することで、資金ショートを回避できます。

売掛金を即時現金化することで、協力会社への支払いも滞らず、信頼関係の維持にもつながります。

導入時の注意点とリスク管理

ファクタリングは便利ですが、手数料が高めで、頻繁な利用は利益を圧迫します。また、契約内容によっては債権譲渡登記が必要になり、取引先に知られることで信用不安を招く可能性もあります。

そのため、契約方式やファクタリング会社の選定には慎重な判断が必要です。

関連記事:【建設会社向け】ファクタリングとは?メリット・デメリットや効果的な活用法を解説

他の資金調達方法との比較

銀行融資は金利が低く、長期的な資金調達に向いていますが、審査に時間がかかるため緊急時には不向きです。一方、ファクタリングは即日資金化が可能で、信用枠を温存できる点が強みとなります。

資金の用途やタイミングに応じて、柔軟に使い分けることが重要です。

関連記事:建設業者がファクタリングで即日融資を受ける方法と適切な業者の選び方を解説

黒字倒産を防ぐための具体的対策

精緻な資金繰り計画の策定

資金繰りは「ざっくり」ではなく、週単位で細かく管理することが重要です。

工事ごとの入出金予定を把握し、最低3か月先までの資金推移を予測することで、資金ショートの兆候を早期に察知できます。突発的な支出にも備え、予備資金の確保も忘れずに行いましょう。

早期請求と効率的な入金管理

請求書の発行はできるだけ早く行い、検収や承認のプロセスを効率化することで、入金までの期間を短縮できます。

出来高払いの導入や、電子請求システムの活用も効果的です。

入金サイトの見直しを元請けと交渉することも、資金繰り改善につながります。

コスト削減と価格転嫁の実践

資材や外注費の見直しを定期的に行い、複数業者からの見積もり取得や長期契約による割引交渉でコストを抑えます。同時に、原価上昇分を見積もりに反映し、価格転嫁を行うことで利益率を維持することが可能です。

契約前の原価精査が、黒字維持のポイントとなります。

外注費・人件費の適正管理

外注費や人件費は、工事ごとに予算を設定し、出来高に応じた支払いを徹底することが重要です。

協力会社との契約条件を明確にし、支払いタイミングを調整することで、資金負担を分散できます。

無理な人員増加は避け、効率的な配置を心がけましょう。

金融機関との良好な関係構築

日頃から金融機関と情報共有を行い、資金繰り表や事業計画を提示して信頼関係を築いておくことが大切です。

急な資金需要に備え、コミットメントライン(融資枠)の設定や、短期借入の準備をしておくことで、倒産リスクを大きく減らせます。

黒字倒産発生時の対処方法

迅速な経営診断と専門家への相談

黒字倒産の兆候が見えたら、まずは資金繰りの現状を正確に把握することが重要です。

週単位での資金繰り表を作成し、どこで資金が詰まっているかを明確にしましょう。そのうえで、税理士や中小企業診断士などの専門家に相談し、早期に改善策を立てることが再建への第一歩です。

緊急な資金調達手段の活用

資金ショートが目前の場合は、ファクタリングや短期融資などの即効性のある資金調達手段を活用します。売掛金を現金化することで、外注費や給与の支払いに充てることが可能です。

事前に金融機関との関係を築いておくと、緊急時の対応がスムーズになります。

公的支援制度の活用

中小企業向けの「セーフティネット保証制度」や「資金繰り支援融資」など、公的制度を活用することで資金調達の選択肢が広がります。

自治体や商工会議所に相談すれば、申請手続きのサポートも受けられます。なた、信用保証協会の保証付き融資も有効な手段です。

関連記事:建設業の主な資金調達の方法と特徴|資金繰りの改善方法や注意点も解説

取引先・従業員への対応策

資金難の状況でも、誠実な説明と対応が信頼維持のポイントとなります。

取引先には支払い予定や状況を明確に伝え、協力を仰ぐ姿勢が重要です。従業員には給与支払いの見通しや今後の方針を共有し、不安を軽減することで、社内の結束を保ちましょう。

再建計画と経営改善策

短期的な資金対策だけでなく、根本的な経営改善が必要です。

工事ごとの原価管理や見積精度の向上、入金サイトの短縮交渉などを通じて、キャッシュフローの安定化を図りましょう。再建計画は現実的かつ段階的に進めることが重要です。そこで、外部支援の積極的な活用が推奨されます。

建設業経営者が押さえるべきポイント

黒字倒産のリスク理解と早期予防

黒字倒産は、帳簿上は利益が出ていても現金が足りずに支払い不能となる状態です。

建設業では入金までの期間が長く、資金繰りが悪化しやすいため、週単位での資金管理が不可欠です。決算書だけで安心せず、キャッシュフローの動きに敏感になることが、黒字倒産を予防する第一歩となります。

資金管理の重要性と実践法

資金管理は「経営の体温計」と言われるほど重要です。週次の資金繰り表を作成し、工事ごとの入出金予定を細かく把握することで、資金ショートの兆候を早期に発見できます。

支払いサイトの調整や、協力会社との支払計画の共有も実践的な資金管理の一環です。

ファクタリングを含む資金繰り改善策の検討

売掛金を早期に現金化できるファクタリングは、資金繰り改善に有効な手段です。

特に入金までの期間が長い建設業では、外注費や人件費の支払いに活用することで信用維持にもつながります。

銀行融資と併用し、複数の資金調達手段を持つことが、リスク回避に有効です。

ビーバーズの無料経営相談サービス案内

建設業専門の経営支援を行う「ビーバーズ」では、資金繰りや経営改善に関する無料相談を受け付けています。

実務経験のある専門家が、黒字倒産の予防策や再建計画の立案をサポートするため、初めての相談でも安心して利用できます。

建設会社における経営課題の解決は、今すぐ「ビーバーズ」にご相談ください。貴社に最適なソリューションを提供いたします。