BIMとは?CADとの違いや導入のメリット、注意点を建設会社向けに徹底解説

BIM(Building Information Modeling:ビルディング インフォメーション モデリング)とは建設業で注目の技術で、従来のCADとは大きく異なります。

CADが設計図面の作成に特化しているのに対し、BIMは3Dモデルに建築要素やコスト情報を統合し、設計から施工、維持管理まで建物の全ライフサイクルを支援するものです。これにより品質向上や手戻り削減が期待でき、経営効率化にもつながります。

そこで今回は、BIMについて、CADとの違いや導入のメリット、注意点を建設会社向けに徹底解説しますので、ぜひ参考にしてください。

BIMとは?定義や役割も解説

そもそもBIMとは?

BIM(Building Information Modeling)とは、建築物の設計、施工、維持管理において利用される3Dモデルを基に、建物に関するさまざまな情報を統合的に管理する手法です。

単なる3Dモデリングを超え、材料やコスト、スケジュール、性能などを含む情報を一つのデジタルモデルに融合し、建物のライフサイクル全体で活用されます。

これにより設計の精度向上や施工ミスの削減、運用効率化が期待され、建築業界のデジタル化を牽引しています。

建築設計におけるBIMの役割

建築設計の過程でBIMは、設計者が3Dモデルを作成しながら各部材の属性情報を管理することで、設計の一貫性と精度を高めます。設計変更が発生した際には、関連する図面や仕様が自動で更新され、手戻りやエラーを防ぐことが可能です。

また、関係者間でモデルの共有が可能なため、コミュニケーションや合意形成が円滑に進み、施工段階でのトラブルを事前に回避できます。これが設計の効率化だけでなく、工期短縮やコスト削減にも寄与します。

BIMの3Dモデルと情報統合機能

BIMでは、建物の形状やサイズを表す3Dモデルに加え、材料の種類、コスト情報、施工スケジュール、環境性能、メンテナンス履歴など多岐にわたる属性情報が統合されています。

この統合データは、設計から施工、維持管理までのあらゆる段階でリアルタイムに活用可能で、データの一貫性と正確性を保証するものです。

これにより、複雑な建築プロジェクトの管理が効率化され、情報共有が迅速に行われるため、品質向上とリスク低減が実現されます。

BIMの浸透率を日本と北米で比較|日本での浸透率は低い

BIMの浸透率は日本ではまだ低いという現状があります。実際の浸透率はどのくらいなのでしょうか。

ここではBIMの浸透率を日本と北米で比較していきます。

- 日本での浸透率は半分以下

- アメリカでの浸透率は7割を超える

それぞれ詳しくみていきましょう。

日本での浸透率は半分以下

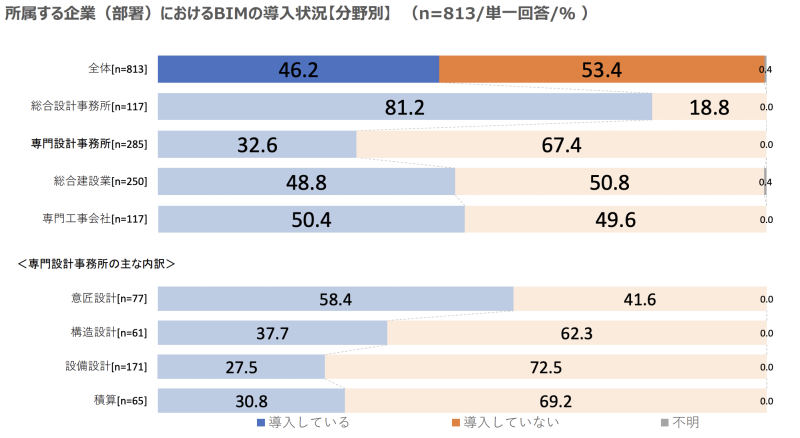

厚生労働省の行ったBIMの導入状況についての調査によると、アンケートに回答した企業のうちBIMを導入している割合は46.2%、導入していないと答えた割合は53.4%でした。

引用:[建築分野におけるBIMの活用・普及状況の実態調査 確定値<概要>]

日本でのBIMの導入率は半分以下という結果です。また、内訳をみてもわかるように、総合設計事務所での普及率が高い一方で、専門設計事務所での導入率は32.6%と低い状況です。

設計事務所ごとに普及率が異なってしまえば、修繕やリニューアルなどで再度設計が必要な場合にデータの共有がしづらくなります。

アメリカでの浸透率は7割を超える

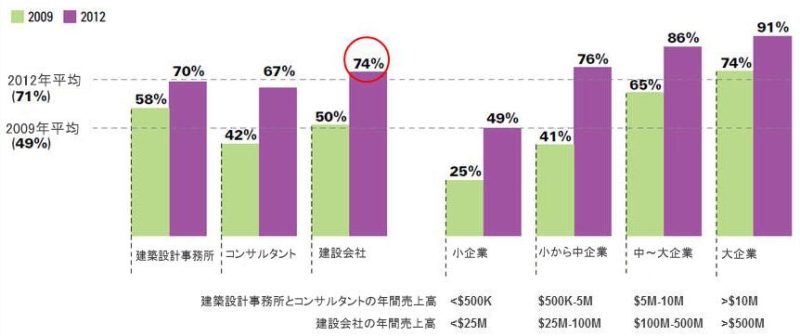

一方で、アメリカでのBIM浸透率は2007年から2014年にかけて徐々に増加し、2014年時点では7割を超えているというデータがあります。

2009年あたりはリーマンショックにおける建設業界の落ち込みがあった時期で、その間にBIMの導入率が増加したことが原因と考えられます。

建設会社だけでなく、建築設計事務所やコンサルタントの導入率も上がっているため、建設業全体の浸透率は高いといえるでしょう。

CADとの違い

CADの設計図面作成の基本機能

CAD(Computer-Aided Design)は主に2Dまたは3Dの設計図面を作成するためのツールです。

2D CADでは平面図、断面図、立面図などの図面を個別に作成し、3D CADでは3次元の形状を表現しますが、設計図面と3Dモデルは別々に作成・管理されます。

CADは図面作成の効率化や精度向上に役立ちますが、設計データに建物の詳細な属性情報を付加することはできません。

BIMの設計プロセスと情報管理の違い

BIM(Building Information Modeling)は設計プロセス全体を含み、建物の3Dモデルに各部材の寸法、素材、施工スケジュール、コスト情報など多様なデータを統合管理します。

BIMでは3Dモデルの作成が設計の出発点であり、モデルの変更に応じて図面やスケジュールが自動更新されます。これにより設計の手戻りを減らし、施工や維持管理まで見据えた一貫した情報管理が可能です。

3D CADとBIMの主な違いを比較

3D CADも3Dモデルを作成しますが、建物を構成する部材を「単なる形状」として扱い、属性情報やコスト、工程などの建築関連情報は統合されません。

対してBIMはモデル内の各部材に「柱」「壁」などの意味づけがあり、設計だけでなく施工、維持管理など建物のライフサイクル全体をカバーする情報ベースとして機能します。

BIMは情報の統合と連携に優れ、高度なシミュレーションやコスト管理、品質管理に役立ちます。

BIMを導入する主なメリット4つ

BIMを導入することで得られるメリットや効果は以下の4つです。

- 設計の精度と生産性向上

- 施工時の手戻りやミス削減

- コスト管理とスケジュール管理の効率化

- 維持管理やメンテナンス支援

それぞれ詳しく解説します。

1.設計の精度と生産性向上

BIMは建物全体を一つの3Dモデルとして構築し、設計変更があった際には関連部分が自動で更新されるため、設計図面の不一致や漏れが減少します。これにより設計ミスが早期に発見され、修正作業の手間を大幅に削減できます。また、関係者間でリアルタイムに情報共有が進むため、コミュニケーションロスが減り、設計の効率が飛躍的に向上します。これらは設計の精度向上とともに生産性の大幅な改善をもたらします。

2.施工時の手戻りやミス削減

施工段階での手戻りは、設計段階の不備や施工図面の誤りによって発生します。BIMは高度な干渉チェック機能により、配管やダクトの衝突を事前に発見し、施工前に修正が可能です。このため、現場での手戻りが減り、追加コストや工期遅延のリスクが大幅に低減します。結果として工程の安定化と施工品質の向上につながります。

3.コスト管理とスケジュール管理の効率化

BIMは3Dモデルから正確な材料数量を自動算出する機能を備え、無駄な資材調達を防ぎコスト削減に寄与します。また、施工手順のシミュレーションにより、工程の最適化や遅延の防止が可能です。これにより、総合的なコスト管理やスケジュール管理の効率化が進み、限られた期間内での高品質施工を実現します。

4.維持管理やメンテナンス支援

BIMは建物の完成後も設備の種類や設置場所、メンテナンス履歴など多くの情報を保持し、維持管理を効率化します。将来的なリフォームや修繕の計画策定に活用され、必要な情報を迅速に把握できるため作業の効率向上とコスト抑制に繋がります。これにより建物の長寿命化と資産価値の維持を支援します。

弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。

- 即戦力人材紹介・ヘッドハンティング

- 若手高度外国人材紹介

- 事業承継型M&A仲介

- DXコンサルティング

- 採用コンサルティング

- 助成金コンサルティング

どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。

BIMを導入する際の注意点3つとその対策

導入コストと教育・研修の必要性

BIMの導入には初期投資としてソフトウェア購入費用やハードウェア更新費用がかかります。また、操作や活用方法を習得するために社員への教育・研修を計画的に行う必要があります。特に設計者や施工管理者にBIMの専門知識を深めてもらうことが重要で、定期的な研修や外部講師の活用が効果的です。熟練スタッフの育成は長期的な投資であり、スムーズな運用定着の鍵となります。

既存業務との統合課題

BIMを既存の設計プロセスや業務システムと連携させる際、業務フローの大幅な見直しが必要になることがあります。従来のCAD中心の作業体制からBIMへの移行は抵抗や混乱を招きがちで、部署間の連携や情報共有方法の変更が課題です。段階的な導入計画やパイロットプロジェクトの設定、導入目的の明確化を通して、業務統合を円滑に進めることが重要です。

データ管理とセキュリティの確保

BIMでは膨大な設計情報や施工情報を共有するため、データ管理やセキュリティ対策が重要です。クラウド利用時にはアクセス権限設定、暗号化、バックアップ体制の強化が必須です。また、サイバー攻撃や不正アクセスを防ぐための社内規定や教育も欠かせません。情報漏えいやデータ破損のリスクを最小限に抑え、安全な運用環境を構築することがBIM導入成功のポイントです。

建設会社におけるBIM活用事例

大手ゼネコンの活用ケース

大手ゼネコン各社では、BIMを設計から施工、維持管理まで一貫して活用し、建設プロジェクト全体の効率化を実現しています。例えば、清水建設はBIMを用いて積算や構造計算の自動化、施工時の干渉チェックを行い、設計ミスの削減やコストダウンを図っています。

また、大成建設や鹿島建設もBIMを活用した施工プロセスの最適化や現場のリアルタイム情報共有によって、生産性向上とトラブル防止に成功しています。これらのゼネコンは独自のBIMプラットフォームを構築し、異なるソフト間のデータ連携にも成功しており、施工品質の安定化に寄与しています。

中小建設会社での導入事例

中小建設会社でも、BIMの導入により設計の精度向上や効率化を進める事例が増えています。

例えば、特定の専門工事会社がRevitなどのBIMソフトを導入し、施工図の作成時間を短縮、設計変更への迅速な対応を実現。これにより現場の手戻りを減らし、工期短縮とコスト削減を達成しています。

また、若手技術者のBIMスキル育成にも積極的な企業が増え、業界全体のデジタル化推進に寄与しています。

BIMと連携する他システムの紹介

BIMは単独で活用されるだけでなく、多様な建設関連システムと連携して効果を最大化しています。

例えば、施工管理ソフトや原価管理システム、プロジェクト管理ツールと統合することで、データの一元管理が可能です。これにより、工程管理や予算管理の効率化が進み、現場の透明性が向上しています。

また、IoTセンサーやドローンからのデータをBIMモデルにリアルタイム反映させる事例も増えており、現場監視や品質管理の高度化にも繋がっています。

弊社は、建設業界特化の総合ソリューション企業として、人材紹介から事業承継型M&A仲介など、経営に関するあらゆるお悩みを解決いたします。

- 即戦力人材紹介・ヘッドハンティング

- 若手高度外国人材紹介

- 事業承継型M&A仲介

- DXコンサルティング

- 採用コンサルティング

- 助成金コンサルティング

どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。専任のコンサルタントが貴社のお悩みにお答え致します。

BIM活用で建設業の未来を切り開くためのポイント

BIMの正しい理解と導入準備の重要性

BIMは単なる3Dデザインツールではなく、建物の設計から施工、維持管理までの情報を統合的に管理するシステムであることを正しく理解することが重要です。

導入に際しては目的や活用範囲を明確化し、組織の業務プロセスやIT環境を整備することが欠かせません。事前に教育・研修計画を立て、現場や設計者のスキル向上を図ることで、導入効果を最大限に発揮できます。

準備不足は運用混乱やコスト増につながるため慎重な計画が求められます。

CADとの使い分けと効果的な活用方法

CADは主に2Dの設計図面作成に特化し、詳細な図面設計を効率化するツールとして重要な役割を担います。一方BIMは3Dモデルに情報を付加し、設計から施工、維持管理まで全工程で情報共有と管理を行う総合プラットフォームです。

設計初期段階や詳細図作成にはCADを活用し、プロジェクト全体の管理や変更管理、干渉チェックなどの多機能を必要とする場面でBIMを活用することが効果的です。適切な使い分けが業務効率向上を実現します。

ビーバーズの経営相談サービスを活用する

BIM導入や運用の課題解決には専門的な知見が必要であり、ビーバーズの経営相談サービスが強力な支援となります。

建設業界の特性を理解したコンサルタントが、導入計画の立案から現場教育、IT環境整備まで一貫してサポートします。

さらに、業務プロセスの最適化やコスト管理、他システムとの連携支援も提供し、経営全体のデジタル化推進を支援します。

BIM導入で建設会社の競争力向上を目指すなら、ぜひビーバーズにご相談ください。